皆さま、こんにちは^^

このブログを運営しているPOPです!!

本日も皆さんにクライミング情報を発信してまいります♪

肩の可動域が重要だと聞くけど、具体的にどうしたらいいんだろう?

肩の可動域は肩甲骨を立てて、腕までしっかり連動させるようにすることでクライミング向上につなげていくことが大事になってくる!

これは「立甲」という肩甲骨をはがす動作になる♪

今日は「立甲」について話していこう!!

レッツ リッコウ!!

皆さまは「立甲(りっこう)」という言葉を耳にしたことはありますか?

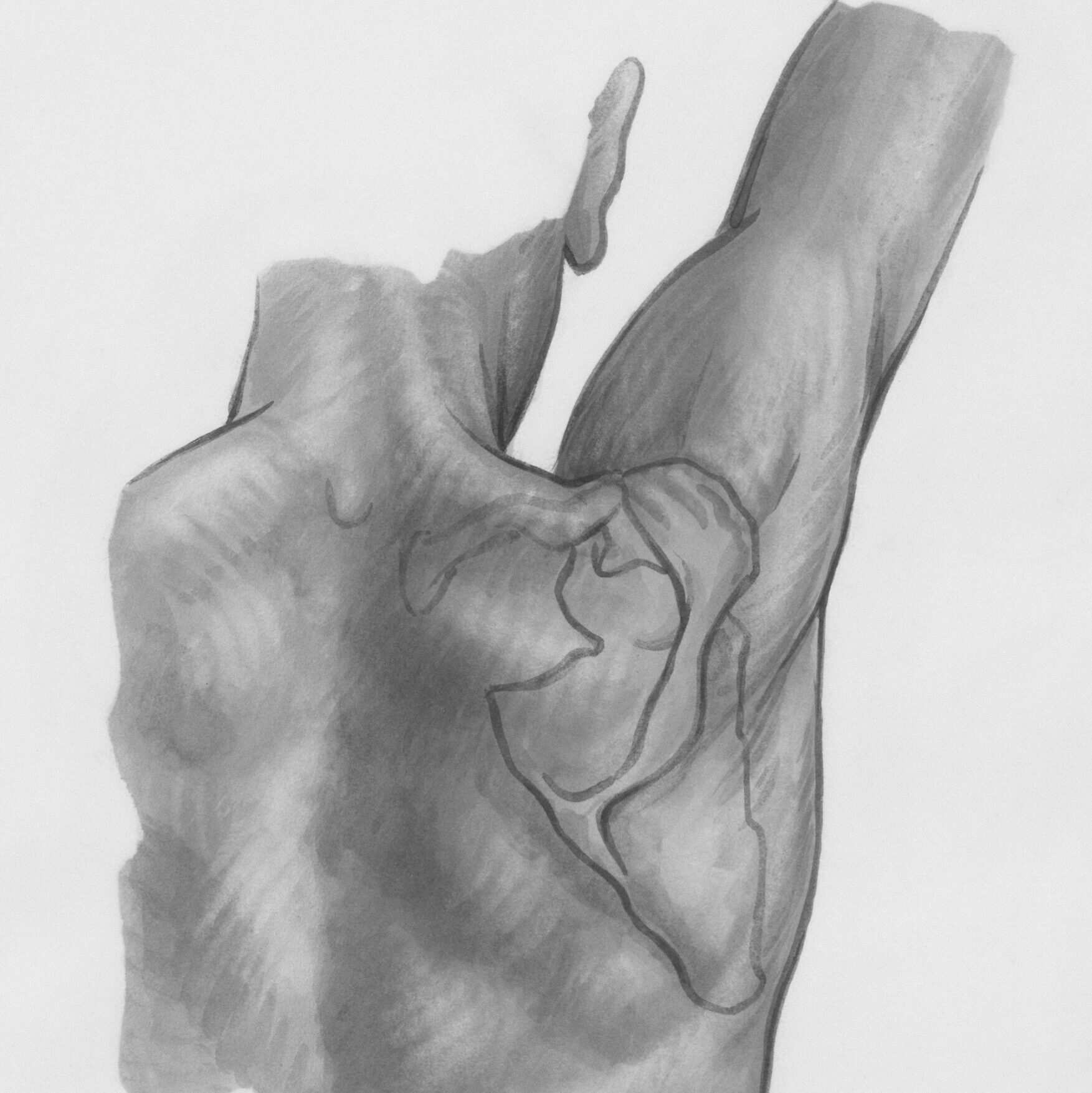

立甲とは、肩甲骨が浮き上がった状態のことを指し、見た目としては背中に翼が生えたように見えるのが特徴です。

一部の武道家やアスリート、ヨガ実践者などが自然と身につけている身体操作の一つで、近年ではクライミングやパルクール、トレーニング界でも注目を集めています。

この立甲は、ただ見た目が特徴的なだけでなく、身体の連動性や柔軟性、力の伝達効率に大きな影響を与える要素です。肩甲骨の自由度が高まることで、より自然で効率的な動きが可能となり、スポーツだけでなく日常の身体動作にも好影響を及ぼします。

本記事では、立甲の基礎知識、クライミングにおける重要性、習得方法、おすすめのトレーニング法などについて詳しく紹介します。

立甲とは何か?

立甲とはいったい何なのか、いくつかに分けて説明していきましょう!

1.肩甲骨が浮き上がった状態

立甲とは、背中の肩甲骨が外に張り出すように「立って」見える状態のことです。

このとき肩甲骨は背中に張り付くのではなく、肋骨から少し浮くように見えるのが特徴です。

武術や古武道ではこの状態を「羽が生えたようだ」と表現することもあり、しなやかで強い動きの象徴とされています。

この状態は、単に筋肉が発達しているだけではなく、肩甲骨周辺の筋肉や神経の連動が取れていることが重要です。

筋肉の硬直や姿勢の悪さが原因で肩甲骨の動きが悪くなる現代人にとっては、立甲の状態を作ること自体が身体の改善や健康の指標となり得ます。

2. 身体の連動性を高める役割

立甲が可能になることで、肩甲骨の自由度が増し、腕の動きと胴体の連携が非常にスムーズになります。

これにより、力の伝達効率が向上し、動作全体の質が高まります。

また、肩甲骨が適切に動くことで、無理な力を使わずに効率よく身体を使えるようになるのです。

肩甲骨は身体の中でも非常に重要な「ハブ」的存在であり、腕と体幹、上半身と下半身をつなぐ中継点です。立甲の状態を維持することで、各部位の連携が向上し、動きの滑らかさ、正確性、スピードがすべて向上する効果があります。

3. 姿勢・呼吸にも影響

肩甲骨が適切に動くことで、胸郭の可動域が広がり、呼吸が深くなります。

これは、運動時の持久力や集中力にもつながるため、立甲を意識することはパフォーマンス全体に好影響を与えます。

また、立甲ができている人は、自然と背筋が伸びた美しい姿勢になります。

猫背や巻き肩の改善にもつながり、日常生活での疲労感軽減や肩こり予防にも効果的です。

呼吸の質が向上することで、自律神経のバランスが整いやすくなり、精神的な安定にもつながるとされています。

クライミングにおける立甲の重要性

立甲とは何か理解できたところで、クライミングにどのように関わっているのか説明していきましょう!!

1. ムーブの自由度が増す

クライミングでは、腕の引きつけと体幹の連動が不可欠です。

立甲ができると、肩周りの可動域が広がり、クロスムーブやデッドポイントといった複雑な動作にも対応しやすくなります。

また、ムーブの自由度が高まることで、無理な力を使わずに課題をこなすことができるようになります。

さらに、ホールドの形状や壁の傾斜に応じて、肩の位置を柔軟に調整する必要があるクライミングでは、肩甲骨の可動性がそのままムーブの選択肢の多さに直結します。

立甲を意識した登りは、よりスムーズで柔軟性のある動きを可能にします。

2. 肩や肘の怪我予防

肩甲骨がうまく動かないまま強い力を出そうとすると、肩関節や肘、手首などの末端部に負担が集中しやすくなります。

立甲の状態を維持できることで、力がうまく分散され、関節や筋にかかるストレスを軽減できます。

これは特に、高頻度で登るクライマーにとって非常に重要です。

慢性的な関節の痛みや腱の炎症は、肩甲骨の動きの悪さが原因となっていることも少なくありません。

立甲の状態を日常的に意識することで、疲労やストレスが蓄積しにくい身体を作ることができます。

3. 動作の安定性としなやかさの両立

立甲ができていると、力を抜いた状態でも肩周りが安定します。

これはスラブやバランス系課題での「しなやかな安定性」を生み出し、ムーブに余裕をもたらしてくれます。

静的な姿勢保持と動的な動き出しのどちらにも効果的です。

しなやかさと安定感は相反する要素のように思われがちですが、立甲ができることで両立可能になります。

これは、まさに「芯のある柔らかさ」を体現する技術であり、トップクライマーが持つ特徴的な動きにも通じています。

立甲を習得するためのトレーニング

立甲ができるようになるためのトレーニングをいくつか紹介します。

1. 壁立ち・壁押し体操

壁に背中をつけて立ち、肩甲骨を壁から浮かせるように意識します。

そこから壁を軽く押すことで、肩甲骨を引き出す感覚を掴む練習になります。

このシンプルなトレーニングは、肩甲骨を「動かす」という意識を高める第一歩となります。最初はうまくいかなくても、繰り返すことで感覚が磨かれていき、徐々に立甲の動きに近づいていくでしょう。

2. 四つん這い・ハンギングでの肩甲骨操作

・四つん這いの姿勢で、肩甲骨だけを上下に動かす「キャット&ドッグ」

・鉄棒やボルダリングのホールドで軽くぶら下がりながら肩甲骨を寄せたり開いたりする練習

これらにより、肩甲骨を「自分の意思で動かす」神経系のトレーニングができます。

慣れてきたら、視覚や触覚のフィードバックを使って精度を高めていくとさらに効果的です。

3. 呼吸と合わせたストレッチ

肩甲骨の可動域を広げるには、胸郭や脇の筋肉をほぐすことが大切です。

ゆっくりと深い呼吸をしながら行うストレッチは、肩甲骨の動きをよりスムーズにします。

肩甲骨は多くの筋肉とつながっており、その中でも小胸筋、前鋸筋、僧帽筋下部などが重要です。

これらの筋肉を意識したストレッチと深い呼吸を組み合わせることで、柔軟性と安定性の両立を目指しましょう。

おすすめの補助グッズ

立甲トレーニングに向けた補助グッズをいくつか紹介します。

セラバンド(トレーニングチューブ)

軽い負荷で肩周りのインナーマッスルを刺激でき、肩甲骨の動き作りに最適です。

正しいフォームを維持しやすく、初心者にも扱いやすいのが魅力です。

フォームローラー

背中・肩甲骨まわりをほぐすために使うことで、可動域の拡大や筋膜の癒着解消が期待できます。

特に、硬くなりやすい僧帽筋上部や広背筋のリリースに効果的です。

ストレッチポール

胸を開く動作に最適で、立甲の感覚を補助的に掴む練習にもなります。

リラックスした状態で行うことで副交感神経が刺激され、リカバリー効果も期待できます。

まとめ

いかがだったかな?

ただ、引き付け力だったり、キャンパー力を高めればいいわけじゃないんだね!

しっかり肩甲骨をスムーズに動かくことによって身体の連動性を高めないとクライミングがうまくならないだけじゃなく、けが予防にもつながるなんて^^

そういうことだね♪

筋力も大事だけど柔軟性も高めることで身体全体を使ってクライミングができるようになるから、少しの力で大きな力を生むことができるのが連動性なんだ!

さいごに今日のおさらいをしておこう!!

立甲は、見た目の特異性以上に、機能的な動作やクライミング能力向上において極めて重要な身体の使い方です。肩甲骨がしなやかに、かつ力強く動くことで、ムーブの幅が広がり、安定性と怪我予防にもつながります。

普段のトレーニングに少しの工夫を加えるだけで、肩甲骨の動きは劇的に改善します。

クライミングでより高みを目指すなら、「立甲」を知り、感じ、鍛えていくことが、次のステップへの鍵になるかもしれません。

今日はここまでとなります。

皆さまのクライミングが新しい趣味に繋がりますように♪

では本日の記事はここまでとして、次回記事でもクライミング情報について詳しい話をお伝えしてまいりますのでお楽しみに♪

みなさまに楽しい楽しいクライミングライフを送れますように^^

コメント