こんにちは!

ブログをご覧いただきありがとうございます。

運営者のPOPです^^

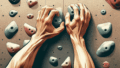

本日も皆さまに向けて、クライミングに関する情報をお届けしてまいります♪

最近クライミングを始めたんだけど、全然うまく登れなくて…

腕がすぐ疲れちゃうんだよね…

それはよくあることだよ!

実はクライミングには“基本ムーブ”っていう動きの型があって、それを知っているかどうかで登りやすさが全然違うんだ!

へぇ、そんなのがあるんだ!

今まで自己流で登ってたよ…

自己流でも楽しいけど、基本ムーブを覚えると一気に成長できるよ!

今日は“初心者が覚えるべき基本ムーブ”を一覧で紹介しよう!

クライミングは腕力勝負と思われがちですが、実際には「体の使い方」が上達のカギを握ります。

特に初心者が最初に覚えるべき基本ムーブを理解しておくと、無駄な力を使わずに効率よく登れるようになります。

これらのムーブは、ジムでの課題攻略はもちろん、上達の土台として長く役立つものばかりです。

この記事では代表的な基本ムーブを一覧で紹介し、それぞれの特徴や使いどころを分かりやすく解説します。

最後まで読めば「どう動けばいいのか」が整理され、次のセッションからすぐに実践できるようになるはずです。

なぜ基本ムーブが大切なのか

クライミングを始めたばかりの人が「すぐに腕が疲れる」「思うように体が動かない」と感じるのは自然なことです。

その多くは筋力不足ではなく、体の使い方を知らないことが原因です。基本ムーブを理解していないと、無駄な力を使ってしまい、課題を攻略する前に体力が尽きてしまいます。

逆に、基本ムーブを身につければ効率的に登れるようになり、上達のスピードも格段に上がります。

- 力任せに登るとすぐに疲れる

- ムーブを知ると省エネで登れる

- 上達の土台になる

クライミングの基本ムーブ一覧

ここからは、実際にクライミングで使われる代表的な基本ムーブを具体的に紹介していきます。

基礎解説で「なぜ大切か」を理解したら、次は「どう動くか」を知ることが重要です。

ムーブにはそれぞれ名前と役割があり、状況に応じて使い分けることで効率的に登れるようになります。

最初はぎこちなくても、繰り返し練習することで自然に体が反応するようになり、課題攻略の幅が一気に広がります。

フラッギング(Flagging):

片足を壁の外に伸ばしてバランスを取る動き。

横方向に体が流れそうなときに有効で、腕の負担を大きく減らせます。

ドロップニー(Drop Knee):

膝を内側にひねって腰を壁に近づける動き。

リーチが広がり、遠いホールドにも届きやすくなります。

ステミング(Stemming):

両足を広げて壁を押し合うようにして体を支える動き。

コーナーや広い面で使え、腕を休ませるポジション作りに役立ちます。

マントリング(Mantling):

上から乗り込むようにして体を押し上げる動き。

ゴール取りや終了点でよく使われます。

レイバック(Layback):

縦のホールドを両手で引きつつ足で押し返す動き。

体重移動を工夫することで安定感が増します。

ガストン(Gaston):

肘を外に張り出して押すようにホールドを使う動き。

力任せに見えますが、体重移動と組み合わせると効率的。

まとめ

いかがだったかな?

基本ムーブのイメージはつかめた?

うん、めっちゃ分かりやすかった!

今まで自己流だったけど、動きに名前があるって知るだけで整理できたよ!

そうそう、名前を知ると意識しやすいんだ!

練習のときに“今はフラッギングだな”って考えるだけで違うよ!

なるほどね!

シューズやチョークもちゃんと選んだ方が良さそうだね!

その通り♪

じゃあ最後に今日のポイントを整理しておこう!

クライミング初心者が最初に覚えるべき基本ムーブは、効率的に登るための基礎であり、上達の近道です。

フラッギングやドロップニーといった動きを意識するだけで、体のバランスが安定し、腕の負担を大きく減らせます。

さらにステミングやマントリングなどを組み合わせれば、課題の幅が広がり、より多彩な動きに対応できるようになります。

基礎を押さえることが、楽しみながら長く続けるための第一歩です。

- クライミングは力任せではなく「基本ムーブ」を使うことが大切

- フラッギング、ドロップニー、ステミングなど代表的な動きを覚えよう

- 道具を活用すれば練習効率がさらにアップ

さて、今回の記事はここまでとなります。

このブログを通じて、クライミングが皆さまの新しい趣味へとつながれば嬉しい限りです!

次回も引き続き、クライミングに関する役立つ情報や楽しい話題をお届けしていきますので、どうぞお楽しみに♪

それでは、素敵なクライミングライフをお過ごしください^^

コメント